- 浚渫工事

- 浚渫船

- ICT浚渫

- 見える化

1.浚渫工事の歴史

前回にも少し触れましたが、江戸時代1831年の大阪安治川の川浚え、「天保の大浚え」とも言われ、港湾工事(浚渫工事)の先駆けと言われています。

当時の安治川河口は、海の玄関として大阪の物流を担い商業の繁栄に貢献していましたが、堆積した

土砂で船の航行に支障をきたしてきたので、航路浚渫を行ったようです。浚渫土砂は天保山に運搬し埋め立てたようです。延べ10万人動員され、2年がかりの工事だったようです。

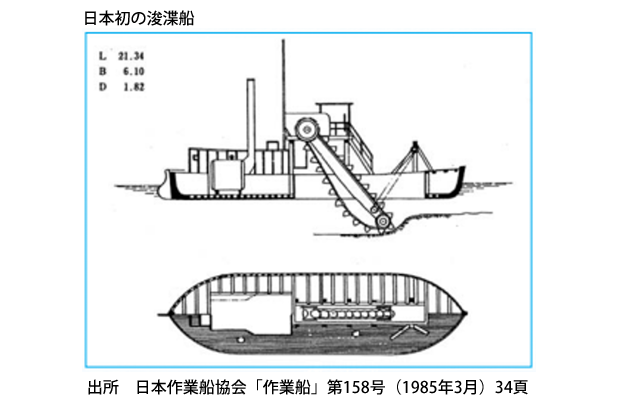

日本最古の浚渫船は1868年に作られたという文献があります。「石川島近辺の水底をさらって大船の出入りの便をよくするために川浚船を作ったのが最初とされています。この船に肥田浜五郎(幕末、明治期の造船技術者)がオランダで購入した蒸気機関を据え付けました。」という記録が残っています。(日本作業船協会「作業船」第158号(1985年3月)32項より引用)。浚渫船に動力として蒸気機関を据え付けたものが江戸時代の終わりに登場したことになります。

資料によると、非自航のバケット浚渫船で船体長21m、幅6m、浚渫深度は水面下3mで、浚渫能力は48m3/h程度です。1945(昭和20)年までバケット浚渫船がメインで明治時代に90隻、大正時代に35隻、昭和初期に38隻が作られています。

エンジンは蒸気エンジンで船体は木造船が多く、浚渫能力は、初めのころに比べ10倍の約500m3/hまで大型化に成功しています。その後、ポンプ浚渫船が主役になっていきます。

背景には、工業立地の適地として臨海地域が注目され、埋立による造成が増え、ポン浚渫船が100隻以上に増えました。その動力もディーゼルエンジンが主流であり浚渫船の大型化も進みました。浚渫能力1,200m3/h、8,000mの排送も可能になっています。

経済成長とともに浚渫の必要性が多様化し、様々な浚渫船が開発されてきました。ポンプ浚渫にもエンジンではなく、電気駆動のものが作られたり、バックホウを使用したバックホウ浚渫船、高度経済成長で汚泥が河川、運河等にたまったものを浚渫する汚泥浚渫船などが開発されています。また、近年では化学物質等による汚染土を環境に対する影響を極力少なく浚渫する浚渫船等も開発されています。

2.浚渫工事の流れ

港湾工事、河川工事、湖沼工事、浚渫の目的によって工事の流れが違ってきます。

港湾工事における浚渫は大きく分けて2つあります。航路浚渫、泊地浚渫です。

港湾はその役割や重要性がその規模によって違いがあります。

<港湾の分類>

用途別分類と主な入港船舶の概要

商 港:外国貿易・内国貿易による貨物取扱を主とする港湾で、主な入稿船舶は貨物船、コンテナ船

工業港:工業地域に接し原料や工業製品の取り扱いを主とする港湾で、

主な入港船舶はタンカー、原材料輸送船など

漁 港:水産物の取り扱いを主とする港湾で、主な入港船舶は漁船など

フェリー港:、主な入港船舶はフェリー

マリーナ:趣味・娯楽・観光目的の船舶が停泊・発着する港湾、主な入港船舶はヨット、

遊覧船プレジャーボートなど

軍 港:軍事的な性格を持った港湾で、主な入港船舶は軍艦

避難港:小型船舶が強い風浪から避難するための港湾で、主な入港船舶は小型船舶

<港湾法による分類>

特定重要港湾:重要港湾の中でも国際海上輸送網の拠点として特に重要な港湾重要港湾:国際海上輸送網または国内海上輸送網の拠点となる港湾など

地方港湾:重要港湾以外で地方の利便にかかる港湾

このように港湾によって用途や入港の船舶の大きさが異なります。特定重要港湾や重要港湾では大型船の航行が多くなります。それに伴い航路や泊地の水深が地方港湾に比べると深い事が容易に想像が出来ます。

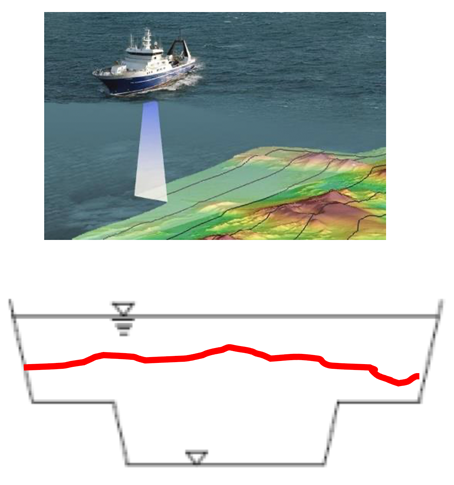

航路浚渫、泊地浚渫、他浚渫を進めるうえで目的に応じて浚渫計画を立てます。基本的にはどれだけ水深が必要か、必要な堆積物をどれだけ除去するかと言ったものです。その計画に対して計画段階でどれだけ土砂や堆積物がたまっているかを調査測量します。計画と堆積物の量を計算し設計土量として工事を発注します。計測測量では音響測深機を使用します。音響測深機には大きく2種類あります。シングルビームとマルチビーム測深機です。音波を水底に向けて送信し反射して戻って来るまでの時間から水深を算出する方法の事です。詳しくは音響測深機で検索してみてください。

左図の赤ラインの下は堆積土、周りの線は計画線です。この差を計算し計画土量が算出されます。堆積土は砂・砂利、粘性土、汚泥等分類され、計画水深、計画土量によって経済性、施工効率、周辺環境影響等によって施工機械の選定(大きさ等)をします。機械選定が決まると、日当たりの施工土量、日当たりの機械運転費などを計算し積算金額が決定します。ほとんどが公共工事ですので、工事は入札によって施工業者を決めています。

工事業者が決まると施工計画を立て発注者と協議をして工事を進めて行きます。発注段階では計画した時期の現況調査をもとに発注されているので、施工業者は起工測量(音響測深機)を行い計画面との差異を求め土量算出し発注土量との精査を行います。誤差を発注者と協議をし施工土量を決定し施工を開始していきます。浚渫工事は水底の土砂を除去するため水の流れにより水底の変化が予想されるので、施工期間が長期の場合は中間検査や段階確認を行い出来形を発注者と確認を取りながら進めて行きます。最終的に施工が終了した段階で音響測深機を使用し計画通りの深さで浚渫作業が完了しているかを計測し検査します。

一般的には以上のような流れで浚渫施工が行われています。

3.浚渫船の選定

港湾工事において現場条件により選択される浚渫船は異なります。公共工事で使用される浚渫船は以下のものがあります。

<ポンプ浚渫船>

| 船 種 | 規 格 | 標準最大作業水深 |

| ポンプ浚渫船 | 鋼D1,350 PS型 | 15m未満 |

| 鋼D2,250 PS型 | 18m未満 | |

| 鋼D3,200 PS型 | 20m未満 | |

| 鋼D4,000 PS型 | 22m未満 | |

| 鋼D6,000 PS型 | 28m未満 | |

| 鋼D8,000 PS型 | 30m未満 |

<グラブ浚渫船>

| 船 種 | 規 格 | 標準最大作業水深 |

| グラブ浚渫船 (普通地盤用) |

鋼D 2.5立方メートル | 25m未満 |

| 鋼D 5.0立方メートル | 30m未満 | |

| 鋼D 9.0立方メートル | 40m未満 | |

| 鋼D 15.0立方メートル | 45m未満 | |

| 鋼D 23.0立方メートル | 55m未満 | |

| 鋼D 30.0立方メートル | 60m未満 | |

| グラブ浚渫船 (硬土盤用) |

フライ級 鋼D 3.5立方メートル | 30m未満 |

| ライト級 鋼D 5.5立方メートル | 40m未満 | |

| ヘビー級 鋼D 7.5立方メートル | 45m未満 | |

| スーパーヘビー級 鋼D 11.5立方メートル | 55m未満 | |

| グラブ浚渫船 (岩盤用) |

フライ級 鋼D 3.5立方メートル | 20m未満 |

| ライト級 鋼D 5.5立方メートル | 20m未満 | |

| ヘビー級 鋼D 7.5立方メートル | 20m未満 |

<バックホウ浚渫船>

| 船 種 | 規 格 | 標準最大作業水深 |

| バックホウ浚渫船 | 鋼D 1.0立方メートル | 4m未満 |

| 鋼D 2.0立方メートル | 6m未満 |

以上のような分類の浚渫船が用途によって選択されます。一番大きくかかわるのが土質分類です。 土質、現場条件によって施工能力が変わり日当たりの浚渫土量が変わります。 選定の基準はあくまで経済設計です。計画浚渫土量を日当たり浚渫能力土量で除して、浚渫日数が計算され工事価格が決定されていきます。 土質分類による適用基準を以下に示します。

| 土質 | 標準適用船種 | 摘要 | ||||||

| 分類 | N値・状態 | ポンプ 浚渫船 |

グラブ浚渫船 | バックホウ浚渫船 | ||||

| 普通 地盤用 |

硬土盤用 | 岩盤用 | ||||||

| 普 通 土 砂 |

粘土湿度 土砂 |

30未満 | ◯ | ◯ | ◯ | 粘性土 粘土質土砂 |

||

| 30~50未満 | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ||||

| 砂質系 土砂 |

30未満 | ◯ | ◯ | ◯ | 砂質土 砂質土砂 |

|||

| 30~50未満 | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ||||

| レキ混ざり 土砂 |

30未満 | ◯ | ◯ | |||||

| 30~50未満 | ー | ◯ | ◯ | |||||

| 岩盤 | 軟質 | ー | ◯ | |||||

| 中質 | ー | ◯ | ||||||

| 硬質 | ー | ー | ◯ | |||||

注)表中の〇印は標準適用船種、―は適用不能の船種

※空港請負工事積算基準引用

港湾工事ではこれらの条件を総合的に判断し、グラブ浚渫船かバックホウ浚渫船を選定していきます。

・グラブ浚渫船については『一般社団法人 日本作業船協会』ホームページをご確認ください。

・バックホウ浚渫船については『一般社団法人 日本作業船協会』ホームページをご確認ください。

4.現場施工

港湾工事や河川工事において陸上での施工との大きな違いは施工機械が水の上にいる事、また施工対象物が水の下にあり目視しながら施工出来ない事、施工エリアが目視出来ていない事です。

では、どのように施工してきたかというと陸上から施工エリアを測量(光波距離計など)し、ボンデン旗(竿)で囲み位置を把握して施工を進めて行きます。浚渫深度に関しては移動前にレッド測深(釣り竿のようなもので、細いロープに重りを付けて施工の仕上がりを確認するための道具)で確認しながら進めて行きます。最終的に浚渫作業が終了後音響測深機により既定の深さが浚渫でいているかを確認し、検査を受けて終了となります。このように施工を進めている事で非常にアバウトな施工になってしまいます。

また、施工会社的にも施工精度の向上は課題となっていました。

GNSS受信機の普及により水上での施工機械の位置情報を正確にとらえることが出来るようになり、それに伴い施工管理システムも登場してきました。グラブ浚渫船、バックホウ浚渫船もマシンガイダンスシステムを使用した施工管理システムが普及することにより施工管理ソフトも進化してきており、現在は3次元データを活用した施工管理が行われるようになってきています。

次回は、ICT浚渫施工について掘り下げていきます。