- 建設DX

- i-Construction

- 建設ICT導入

- MC / MG

ICT施工で、生産性向上を達成するための現況社会環境の考察

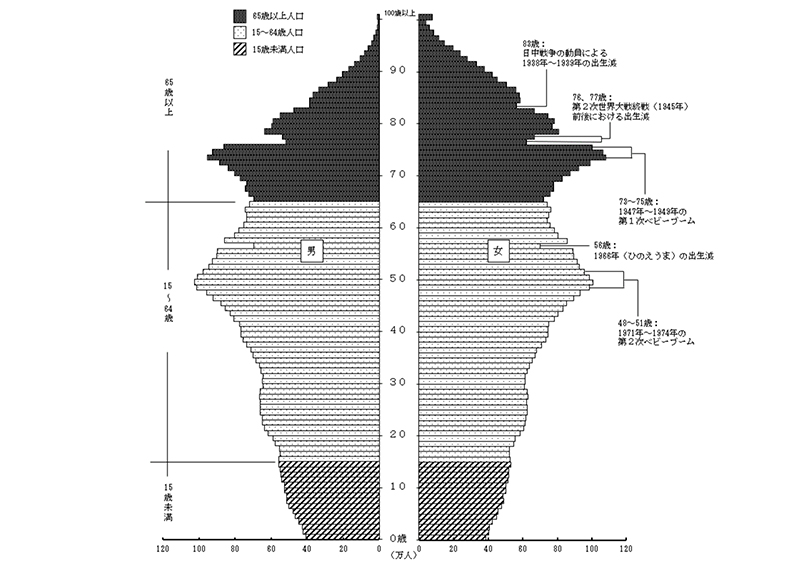

日本が直面している課題である少子高齢化の大きな影響の一つに、図-1に示す15歳以上65歳未満が対象となる人口生産年齢人口の減少があります。

この労働力不足は、10数年前から繰り返し指摘されてきた日本が抱える解決すべき課題のひとつです。

この解決に向けた手段のひとつが、2018年に成立した、いわゆる「働き方改革関連法案」は、一億総活躍社会の実現に向けた法案であると考えます。

一方、ここ最近、職場で耳なじみがある言葉に、「ワーク・ライフ・バランス」があります。「ワーク・ライフ・バランス」とは、各個人がどのように仕事と生活のバランスを取りたいのかを考え、これを仕事に反映させることと認識しています。

一個人としては、以前「仕事を頑張る」≒「長時間労働」を“良し”とする完全に誤った概念が支配的だった以前の私には、全くなかった考え方です。(前職の私に対し、今では反省と後悔しかありませんが…)

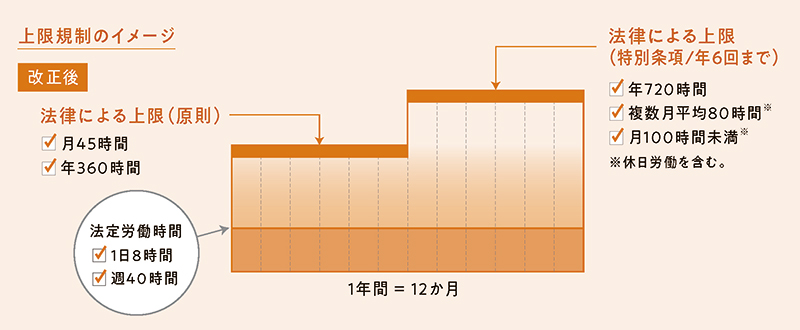

このため、「働き方改革関連法案」は、企業文化・労働環境の既成概念を変えるための第一歩としてできた法案であるとも認識しています。建設現場においても、建設業の2024年問題として知られた、2024年4月1日より撤廃された図-2に示す“建設業での労働時間の上限規制の撤廃”で、企業文化・労働環境の改変が明確に求められていると考えます。

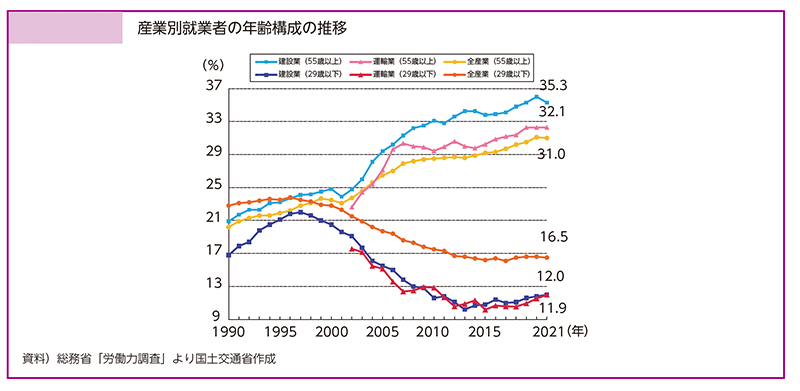

さらには、図-3に示すように、担い手不足が深刻化する建設現場においては、先に書きました働き方改革に加えて、将来を担う若者の入職・定着を促すため、働き手にとって魅力ある産業となるよう、職場環境を整えることも必要であると考えます。

本コラムは、まず、ICT施工の普及の観点から、国土交通省の様々な施策を列挙すると共に、働き手にとって魅力ある建設現場の観点から、国土交通省が想定している近未来の建設現場のイメージを共有することの重要性、建設業の2024年問題以降の建設現場の改善に資することを目的とします。

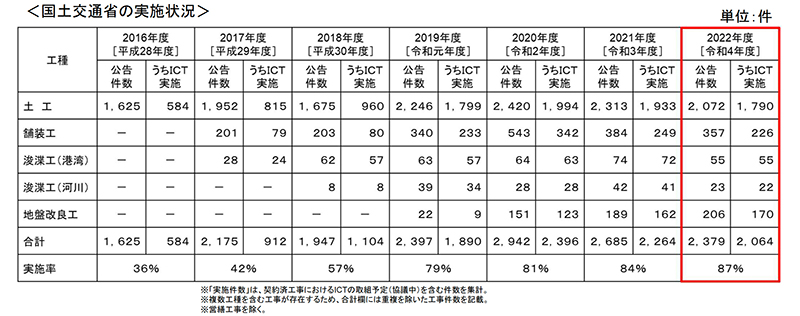

ICT建設機械等認定制度

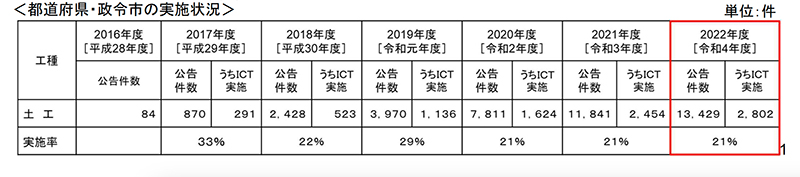

国土交通省が設置したICT導入協議会の会議資料から、土木工事におけるICT施工の実施状況を確認すると、国土交通省が発注した直轄土木工事におけるICT施工の実施率は、2022年度は公告件数の87%に達していることがわかります。

その一方で、都道府県・政令市が発注した土木工事におけるICT施工(ICT土工)の実施率は、2022年度で公告件数の21%に留まっています。

いわゆる地方公共団体が発注する土木工事においても、直轄土木工事と同様なICT施工の実施率に改善されるよう、中小建設業へのICT施工の普及拡大を後押しする目的で、『ICT建設機械等認定制度』が運用されました。

このICT建設機械等認定制度※1とは、ICT施工の中小企業等への普及拡大に向け、従来の建設機械に後付けで装着する機器(ICT 装置群)を含め、必要な機能等を有する建設機械を認定し、その活用を支援する制度のことで、2022年10月より開始されています。この認定制度は、国土交通省が公表する『ICT建設機械等の認定に関する規程』※2にしたがって実施されています。この規定の要点を、次に示します。

・ICT建設機械認定制度は建設機械及び装置の施工精度を保証する制度ではないこと。

・本認定制度は、この認定に係る建設機械(6種類)を用いて施工の仕様を満たす機能を装置群 (ICT 装置群)に対して行われること。このため、手持ちの建設機械に後付けでICT 装置群を装着する場合も有効であること。

・ICT建設機械認定制度の適応範囲は、3DMC/MGであること。(今後、BIM/CIMモデルに関連する3次元設計形状データを必要としない2D MC/MGは対象範囲外であること)

・ICT建設機械認定制度は、ICT活用工事の現場においてICT建設機械の識別を容易、簡略化する目的の制度であり、ラベルの表示を義務付けるものではないこと。

この認定制度に登録されたサイテックジャパンの取扱商品は、こちらをご覧ください。※3

※1出典:「ICT建設機械等認定制度」国土交通省

※2出典: 「ICT 建設機械等の認定に関する規程」国土交通省

※3出典:「国土交通省ICT建設機械等認定制度」弊社製品がICT装置群で初回認定」(2022年10月23日,サイテックジャパン)

現段階では、『ICT建設機械等認定制度』運用後における、「ICTの全面的な活用」に取り組まれた都道府県・政令市が発注した土木工事の実施状況を確認できておらず、また、監督・検査職員によって行われる「ICT建設機械の識別が建設現場に負荷をかけずに行われた」というような建設現場からの生の声も聞いていないため、今後の推移を見守りたいと考えます。

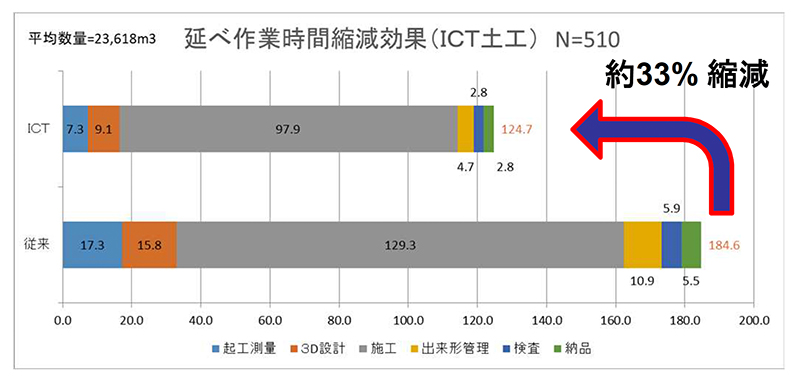

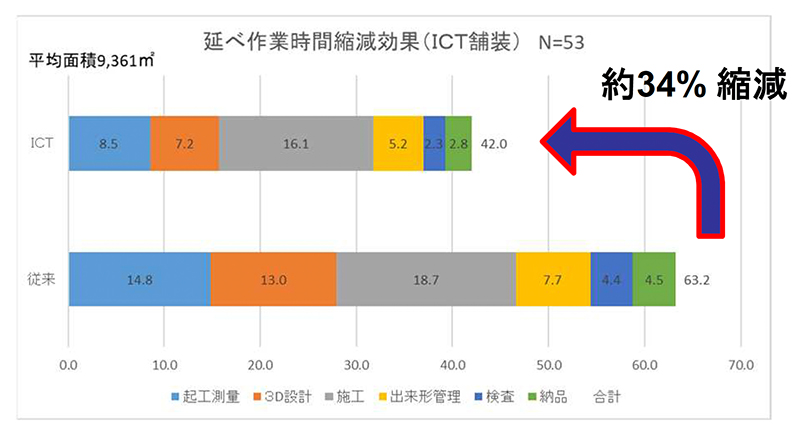

このコラムで、建設現場に従事される方に、改めてお伝えしておきたいことは、MC/MG技術は、建設現場の施工工種・施工精度・施工条件を踏まえてICT 装置群を適切に選定できれば、ICT建設機械認定制度の適用の有無に関わらず、(ICT導入協議会資料の引用ですが)図-4、図-5に示すように建設現場における延べ作業時間を削減できるため、建設現場の生産性向上はもちろん、建設現場の省人化にも寄与すると考えます。

図-4 延べ作業時間縮減効果(ICT土工)

出典:「【資料-2】ICT施工の対象工種の拡大に向けた取組」(2023年9月14日,第17回ICT導入協議会)

図-5 延べ作業時間縮減効果(ICT舗装)

出典:「【資料-2】ICT施工の対象工種の拡大に向けた取組」(2023年9月14日,第17回ICT導入協議会)

働き手にとって魅力ある建設現場とは

国土交通省が想定する将来の建設現場イメージ

国土交通省では、これまで推進してきたDXに関し、まず2022年3月に「インフラ分野のDXアクションプラン」※4を策定し、次に2023年8月に「インフラ分野のDXアクションプラン(第2版)~コロナ後も加速化を続けるDX~」※5へと改定しています。

これらのDXアクションプランではインフラ分野のDX の実現に向け、図-6に示す「インフラ分野のDX 推進のための取組」,この取組により「利用者目線で実現できる事項」や、インフラ分野のDX実現に必要な2025 年度までの具体的な工程を取りまとめたものです。

これにより、国土交通省としてのインフラ分野のDX の取組方針を具体化するとともに、それにより実現する社会の姿を明確化しています。

建設業界では、i-Constructionの推進を通じて、ICT 建設機械や無人航空機(UAV)等を活用したICT 施工等、設計・施工におけるデジタル技術の積極的な活用を進めてきました。インフラ分野のDX は、これまでのi Construction の取組を中核とし、インフラ関連の情報提供やサービス(各種許認可等)を含めてDX による活用を推進していく「インフラの利用・サービスの向上」と、建設業界以外(通信業界、システム・ソフトウェア業界等)や占用事業者を含め業界内外がインフラを中心に新たなインフラ関連産業として発展させる「関連する業界の拡大や関わり方の変化」の2つの軸により、i-Construction の目的である建設現場の生産性の向上に加え、業務、組織、プロセス、文化・風土や働き方を変革することを目的とした取組です。

※4出典:「インフラ分野のDXアクションプラン」(2022年3月,国土交通省)

※5出典:「インフラ分野のDXアクションプラン2~コロナ後も加速化を続けるDX~」(2023年8月,国土交通省)

図-6 i-Construction とインフラ分野のDX の関係

出典:「インフラ分野のDXアクションプラン」(2022年3月,国土交通省)

出典:「インフラ分野のDXアクションプラン2~コロナ後も加速化を続けるDX~」(2023年8月,国土交通省)

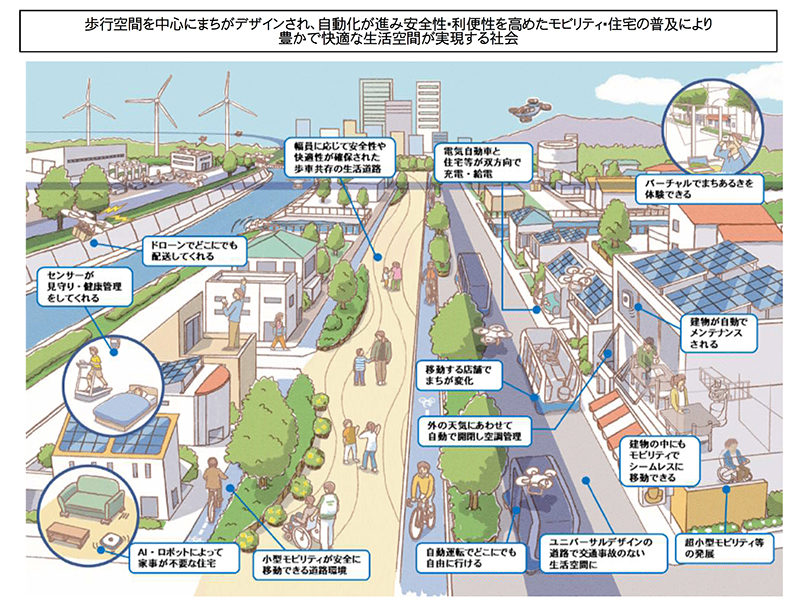

また、「インフラ分野のDXアクションプラン」を踏まえ、「第5期国土交通省技術基本計画」※6を策定しています。これらの計画では、長期的な視点を持って取り組むことが効率的・効果的であるとの判断,国土交通分野の技術研究開発やイノベーションを強力に推進する上でも産学官の連携などの体制構築が有用であるとの判断から、“現在の課題やニーズに対応して定める今後5年間の技術政策の前提として、20~30 年先(おおむね2040~2050 年頃)の将来を想定し、長期的な視点で実現を目指す将来の社会イメージ”が発表されています。(本コラムでは、図-7に、コラム関連する将来の建設現場イメージを示します)

※6出典:「第5期国土交通省技術基本計画の策定について~」(国土交通省)

社会的な役割やものづくりの素晴らしさ

地球温暖化の影響から、今日本では、豪雨・記録的な大雨,猛烈な勢力の台風が日本上陸・台風が接近,大雪⇔少雪,記録的な高温⇔低温といった、これまでの経験を超える自然災害が頻発しています。このような不測の事態が発生し、災害復旧が行われるケースが増えています。

このため、各地にある建設企業には、今まで以上に引き続き「地域の守り手」として役割を期待されています。私がニュースなどから耳にする情報の範囲によると、大学生や高校生を中心とする若者世代が、ボランティアとして積極的に活動していると認識します。

この観点から「地域の守り手」として、あるいは、交通・電気・通信・水道・ガスといった生活の土台となるインフラ設備を公共工事の実施者として「地域の支え手」として貢献度が高い建設業は、建設現場の将来の担い手となる若者から注目されていると考えます。

これをチャンスと捉え、図-5に示すような建設現場イメージをICTなどによって実現を目指すことが、魅力ある産業に生まれ変わるはじめの一歩であり、将来の担い手に対してアピールできるポイントになると考えます。

国土交通省が新たに目指すi-Constructionの姿

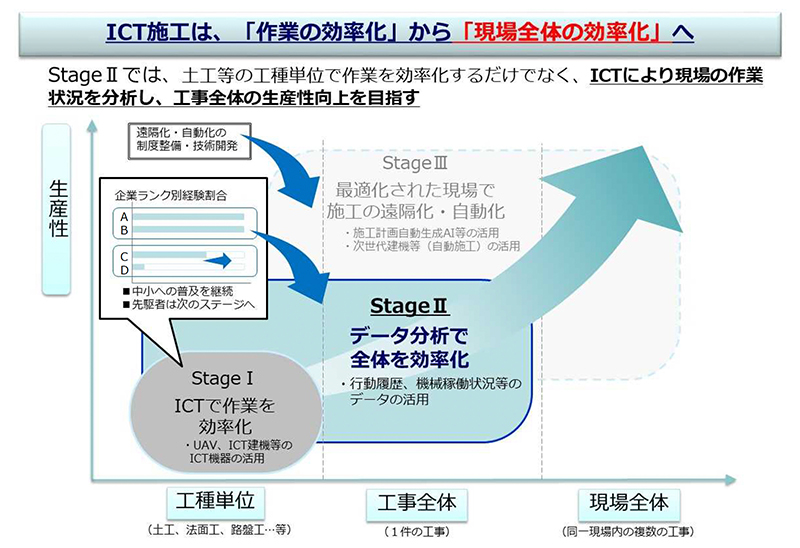

国土交通省が2023年8月に発表した「インフラ分野のDXアクションプラン2~コロナ後も加速化を続けるDX~」に示されたICT施工の方向性を、より具体的に表した資料を図-8に示します。

これから、ICT施工によって「(Stage 1)作業の効率化」、「(Stage 2)工事全体の効率化」、「(Stage 3)現場全体の効率化」の3段階で、現場の効率化を実現する方向性を打ち出されています。

このため、i-Constructionを先進的に取り組んできた建設企業から、次のStageに深化していく方向性が示されています。つまり、Stage が進んでいくと、ICTによる作業単体の生産性向上から、作業単体の分析をより深め、ICTによる工事全体の生産性向上を目指していくことになります。

現状のICT施工に取り組む多くの建設現場は、Stage 1に該当すると考えます。これは、土工や法面工、路盤工といった工種単位でドローンやMC・MGを活用し、それぞれの起工測量や敷均し作業を効率化している建設現場のことです。Stage 2,Stage 3では、作業単体に把握しているICT建機などの稼働状況や行動履歴といったデータを、工事全体、あるいは現場全体において活用、分析できる仕組みを設けている建設現場のことです。これによって、例えば、ICT建機の稼働状況データ・施工履歴データを「見える化」し、現場監督や監理技術者などが効率化のボトルネックになっている作業を一元的に把握可能にすることができ、施工計画・施工工程を、適宜に最適化していける建設現場のことです。

第3段階では、同一現場内にある複数の工事間にも取り組みを広げ、さらに広範囲の効率化を目指すものです。ちなみに、この第3段階では、施工計画を自動で生成できる人工知能(生成AI)や次世代建機による自動施工の活用も将来的に想定されています。

BIM/CIM原則適用

国土交通省では、BIM/CIMの取組を、前掲した図― 4に示すように、i-Construction(ICT施工)において、調査・測量・設計,施工計画,施工,維持・管理という一連の土木構造物のライフサイクルでの情報共有・利活用や、デジタル技術の積極的な活用の観点から推進してきた。

これを受けたBIM/CIMの原則適用は、2023年3月にから発表された「直轄土木業務・工事におけるBIM/CIM適用に関する実施方針」※7に示されています。

CIM※8は、これまでに書いているi-Constructionの取組において、発注者双方の業務効率化・高度化を推進可能な3次元モデルを活用し社会資本の整備、管理を行おうとする情報技術です。

一方、BIM※9は建築分野ですでに国際的に認められている、日本でも大手ゼネコンを中心に使われはじめた情報技術です。

さらに、BIM/CIMという概念は、Society 5.0における新たな社会資本整備を見据えた3次元データを基軸とする建設生産・管理システムを実現する目的で設けられたもので、産官学が一体となって検討・推進している情報技術です。

このBIM/CIMは、業務(概略設計業務,予備設計業務,詳細設計業務)と工事(施工)において、2023年より原則適用されているものです。このため、建設現場において既に取り組まれた方もいらっしゃると考えます。

※7出典:「直轄土木業務・工事におけるBIM/CIM適用に関する実施方針(国土交通省)

※8CIM=Construction Information Modeling, Management

※9BIM=Building Information Modeling

現在のBIM/CIMの活用において重視される点は、発注者側で業務・工事ごとに活用目的を明確にし、これを受けた受注者が3次元モデルを作成・活用する点です。

はじめに発注者側で、業務・工事の特性に応じて義務項目、推奨項目から選択されます。義務項目には、「3次元モデルによる視覚化による効果」を中心に未経験者であっても取組可能な内容となっており、推奨項目には、「3次元モデルによる解析」など高度な内容を含む内容となっています。

現在、一定規模・難易度の事業において、発注者が明確にした活用目的に基づき、受注者が1個以上の項目に取り組むことを目指して実施されています。

なお、発注者が受注者の提案について妥当性を認めた場合、発注者が推奨項目を選択していない業務・工事であってもBIM/CIMを積極的に活用されることも目指しています。

ここで私見ですが、BIM/CIMの利活用を推進の観点から、早期に解決すべき考える課題のひとつに、設計段階から流通されるBIM/CIMは、ICT施工(MC・MG)では直接活用できない点があります。これは、3次元MC・MG用の3次元設計形状データの作成作業が、はじめてICT施工(MC・MG)を導入する際の弊害であると認識するためです。また、ICT施工に用いる3次元MC・MG用の3次元設計形状を用いて、例えば、建設現場の周辺住民に対し工事概要を説明すると言った取組は、前述した義務項目の達成につながると考えます。

なお、BIM/CIMがICT施工(MC・MG)では直接活用できない点は、BIM/CIM推進委員会の会議資料において課題であると示されています。このため、「中心線、横断図面を活用したICT建機のデータの活用を検証中」,「J-LandXML※10のバージョン更新予定」との記載があることから、比較的近い時期に、BIM/CIMが、ICT建設機械(MC・MG)で直接的に活用できるようになると想定できます。

なお、現時点のBIM/CIM原則適用の取組は、3次元(形状)モデルの活用がメインであり、建設ライフサイクル(調査・設計・施工・維持管理)の各段階で生じる様々な情報の活用までには至っていないと捉えています。このため、引き続き、BIM/CIMの最新動向に着目していくことが重要であると考えます。

※10出典:『LandXML1.2 に準じた 3次元設計データ交換標準(案)Ver.1.6 -略称:J-LandXML』(2024年4月 国土交通省 国土技術政策総合研究所)

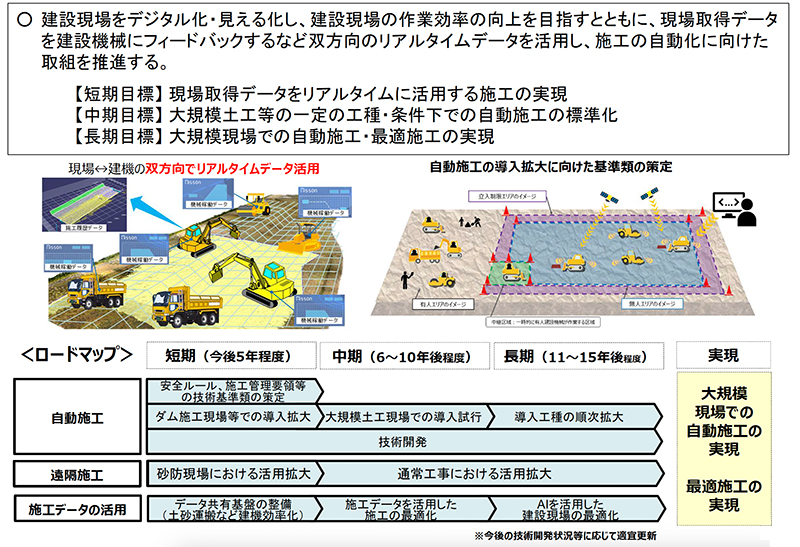

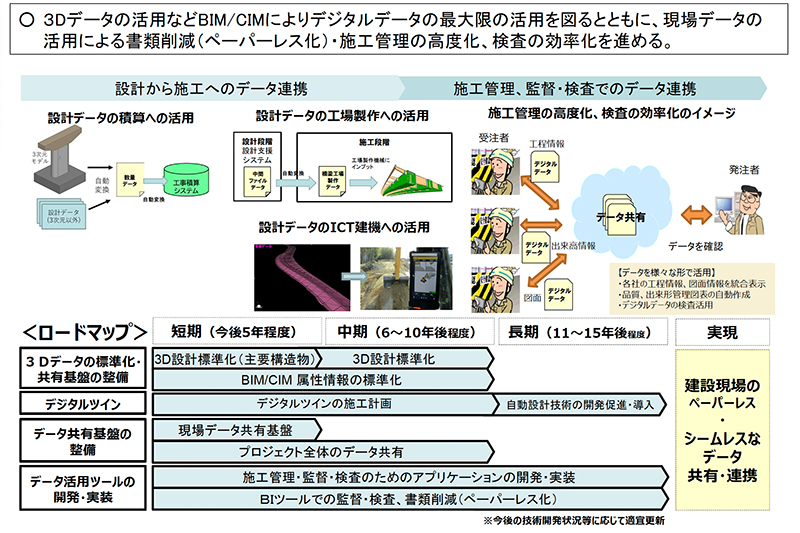

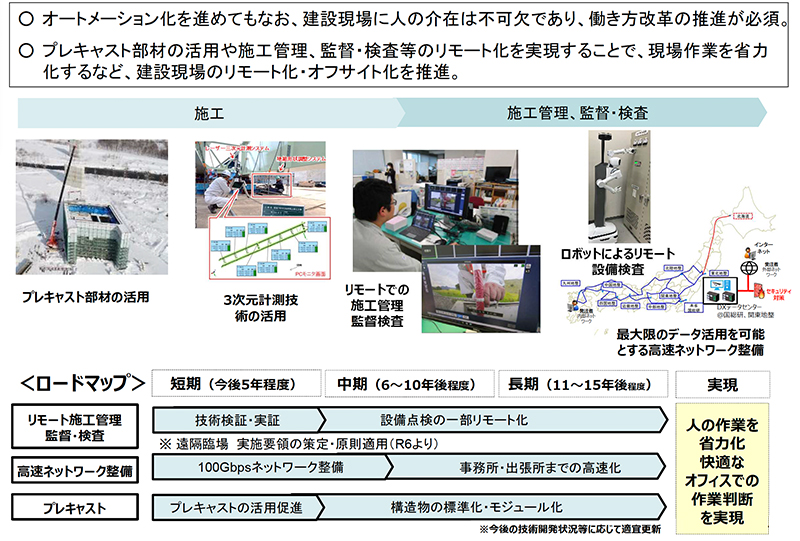

i-Construction 2.0

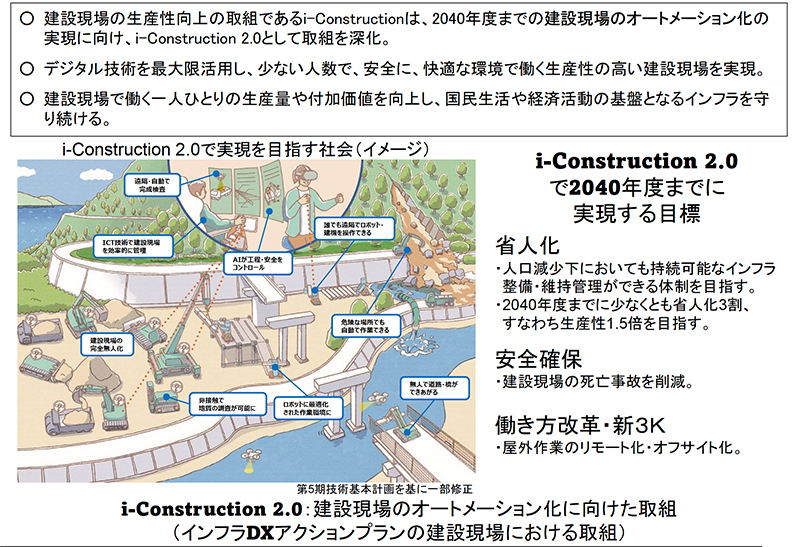

国土交通省が2024年4月に発表した「i-Construction 2.0~建設現場のオートメーション化~」※11,12は、建設現場の生産性向上の取組であるi-Constructionを、建設現場の人材だけでなく、発注側の人材も含めた建設現場に関わる人手不足に対応するため必要となる『建設現場のオートメーション化』の実現に向けて、i-Construction 2.0として取組を深化させた2040年度までの方向性です。(図-9~図-12参照)

これは、前掲図-4に示したデジタル技術を最大限活用し、今現在よりさらに少ない人数で、安全に、快適な環境で働く生産性の高い建設現場を実現しようとするものです。

※11出典:「報道発表資料」(2024年4月16日,国土交通省)

※12出典:「i-Construction 2.0~建設現場のオートメーション化~」(2024年4月16日,国土交通省)

また、この「i-Construction 2.0」では、ICT 施工の実施率や実施件数が高い「ICT 土工」及び「ICT 浚渫工(河川)」について、2025 年度からはICT 施工を原則化し、施工データを取得する環境の徹底を図る、との意向が示されています。

また、その他のICT 施工対象工種も、取組状況を確認しながら順次原則化に向けた検討を進める、との意向も示されています。

建設現場の省力化に向けた提案

属人化作業の解消

建設現場の働き方改革と、建設現場の生産性向上の両方の達成には、特定の優秀な人材に頼った属人化した作業において、建設現場の人材で、どのように分担するのかを決めることが必要だと考えます。

その際、建設現場に必要となるものが、クラウドシステムを利用するための良好なインターネット接続環境であると考えます。これは、建設現場から現場詰め所などへの移動なしで、建設現場で取得したデータ(あるいは現場詰め所のパソコンで作成したデータ)を共有・利用が可能となるためです。

この環境整備ができれば、建設現場の人材が不足する場合に、例えば、これまで建設現場に縁のなかったデジタル・ソフトウェアの扱いに慣れた人材を、遠隔(必ずしも建設現場あるいは現場詰め所で働かなくても良い前提)で、採用することも可能となるなど、より柔軟な建設現場の運営ができると考えます。

開発中の新たな取扱商品(SiteOrchestration(通称『Sオケ』))のご紹介~

前述しましたi-Construction 2.0の実現に資することも含め、今現在、新規開発を日本国内で進めている新しいクラウドサービスが、SiteOrchestration(通称『Sオケ』)です。

このSオケは、「ヒト」「モノ」「コト」の垣根を超え、工事を一貫して管理できる次世代プラットフォーム」をコンセプトに、現在鋭意開発を進めています。

本コラムでは、このSオケの具体的な機能の一例として、手始めに先ほど示しました『3次元MC・MG用の3次元設計形状』の作成に関連する機能ついてご紹介します。

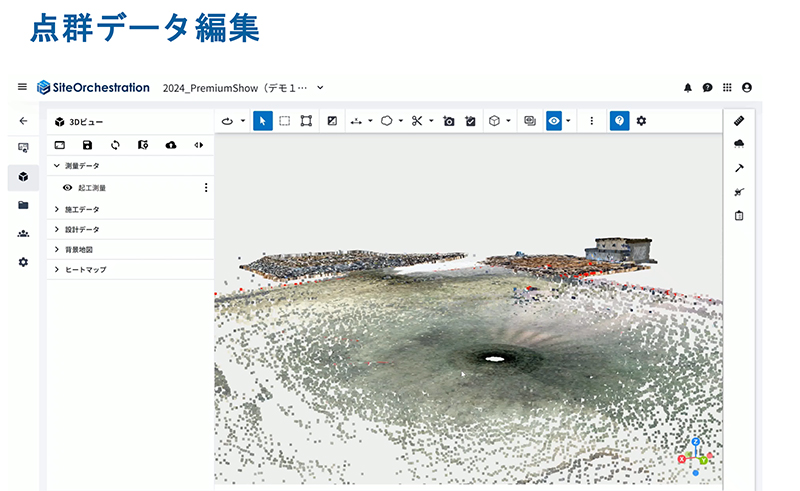

まずご紹介するのは、図-13に示す『点群データの編集』機能です。

Sオケでは、3Dレーザースキャナーで計測したデータをそのまま取り込み、ジオリファレンスや計測点群の密度チェック、あわせて、地表面や建物、植生などを自動的に分類する機能、点群データの間引き処理など、点群データを用いた面の出来形管理や出来高計測に必要な点群データ編集機能を持たせる予定です。

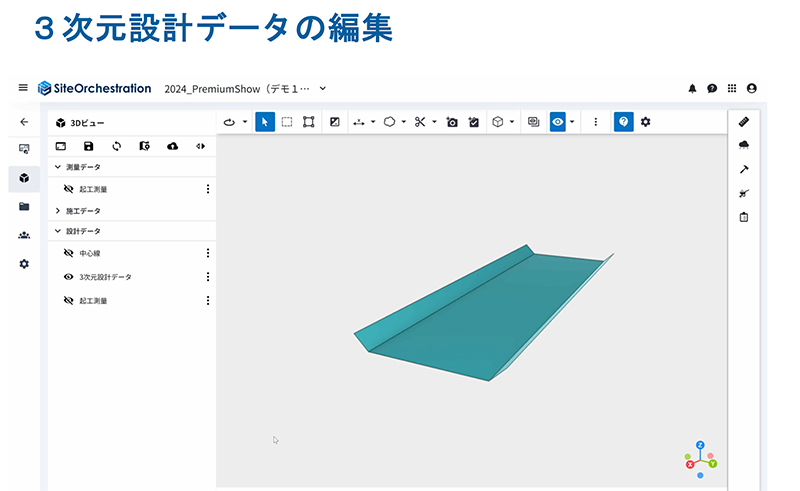

次にご紹介するのは、図-14に示す発注図書(設計図面あるいはBIM/CIMモデル など)に基づき作成される(3DMC・3DMG用の)3次元形状設計データを基に、設計変更を行うための機能です。(このような機能を多数用意する予定です)

発注図書の通りに3次元設計データを作成したものの、起工測量結果と照し合せると現況地形にあわないなど、設計変更を伴うことは、よくある話だと認識しています。この場合を想定し、『3次元設計データの編集機能』を持たせる予定です。

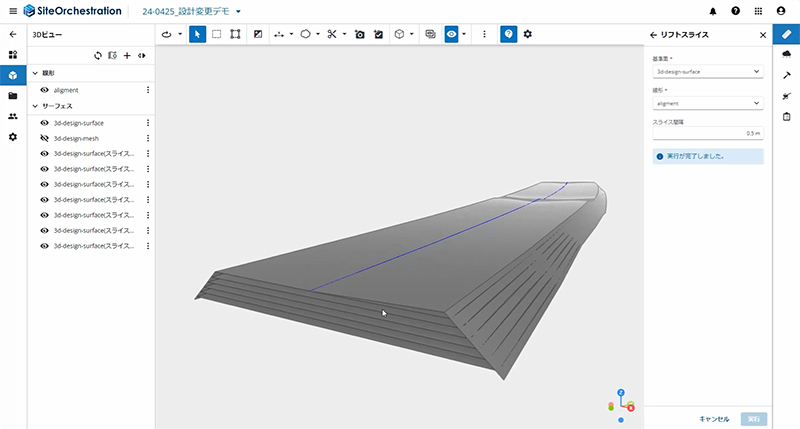

最後に、図-15に示す『リフトスライス機能』です。

3次元設計データから指定した敷均し高さで、ブルドーザ用3DMC・3DMG用の(各敷均し)層ごとの3次元設計データを自動作成する機能を予定しています。この3次元設計データは、前述した設計変更が伴う3次元設計データに基づき作成されるもので、特に、ICT施工の場合には、その作業時間が膨大であったと認識しています。このため、Sオケの導入により、各層のデータを自動作成できるように開発を進めております。

図-13 点群データ編集

図-14 3次元設計データの編集

図-15 リフトスライス

建設現場でのICT施工の普及

このようにSオケは、工事の進捗に直結する、ICT施工に関わるデータ作成・編集・利用作業を支援すると共に、建設現場におけるi-Construction 2.0の実現に寄与できるよう、現在、開発を進めております。

建設現場でのICT施工の普及(まとめ)

本コラムでは、各地域で努力をされている建設現場において、ICT施工の普及に資することを目的に、i-Construction関連商品・ソリューションの販売を行っている立場から、建設現場でできることを考えてみました。

『i-Construction 2.0』に代表される国土交通省の施策は、建設現場の働き方改革と、新たな担い手確保に向けた一手ですが、適宜見直しや追加が行われるなど、常に最新の情報を学ぶ必要があると考えます。この点を踏まえ、サイテックジャパンも施策を学び続け、建設現場で役立つ、i-Construction関連商品・ソリューションを使用した新たな手段を、これからも提案していきます。

このため、建設現場におけるICT施工の導入・利用でお困りの際は、まずはサイテックジャパンまでお問合せ下さい。